こんにちわ鮎偽です。

「死と生と鈴の音と」をお送りいたします。

セッション8をお楽しみください。

「…はぁ」

空を見上げると憎らしいほどの青空と入道雲とそして太陽が見えた。

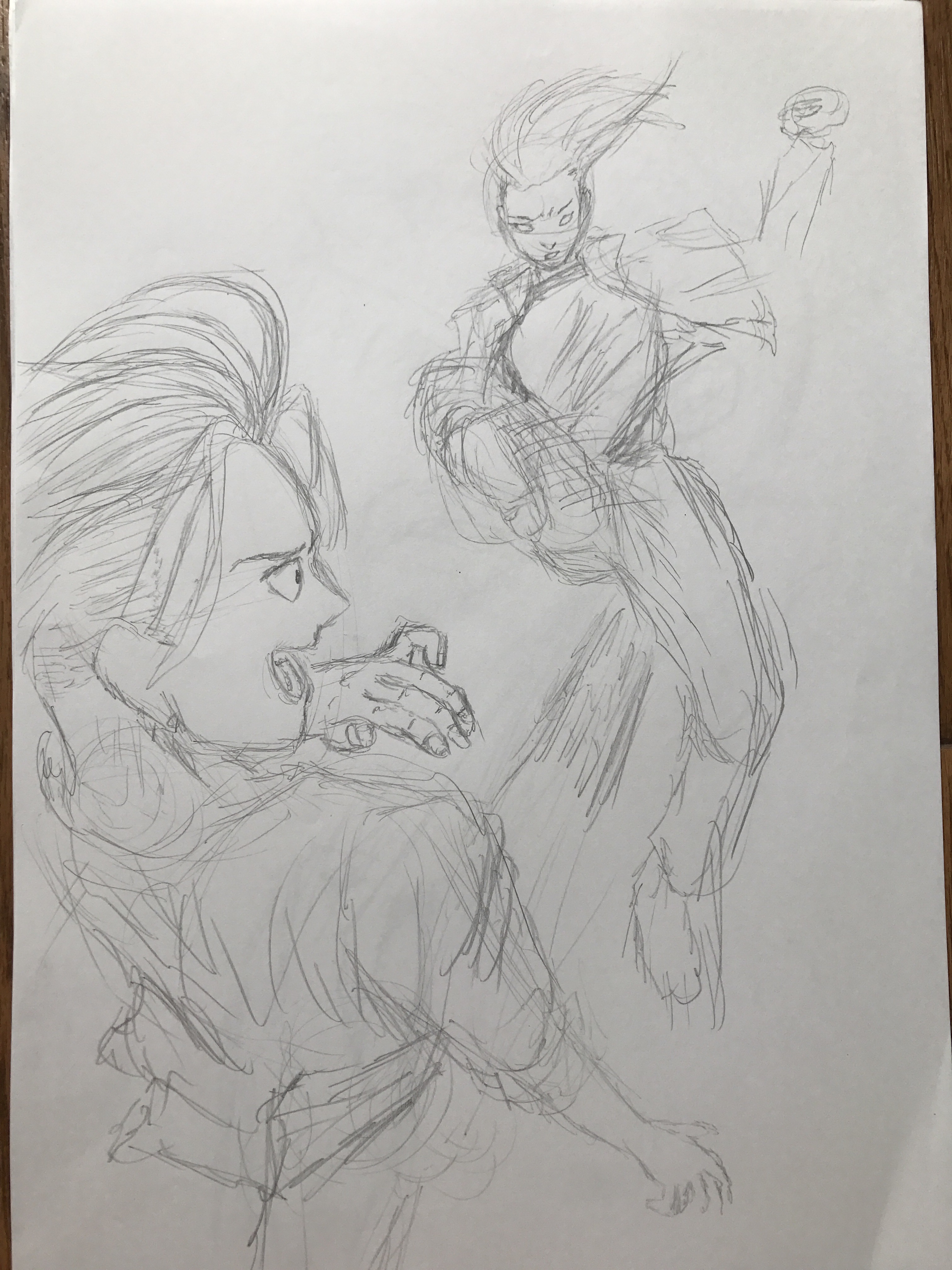

大きなため息を吐いたその男は、目の前を歩く女性に声をかけた。

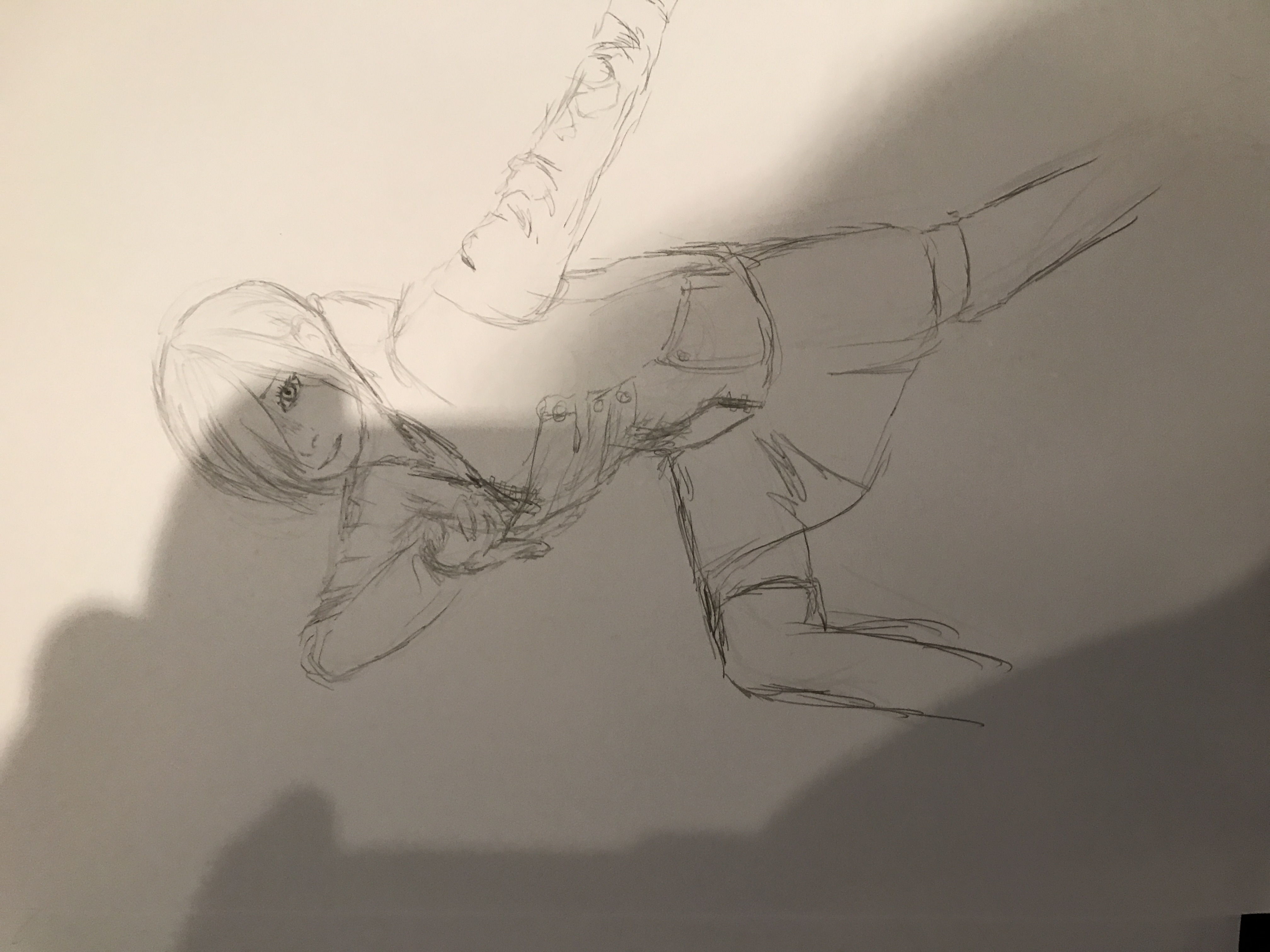

ソバージュのかかったショートヘアが歩くたびに元気に跳ね上がっている。

「ほんと、こんなところに何があるのさ」

こんなところ、とは失礼な言い方である。

東京での一人暮らしに慣れてきた男にとってはそうも言いたくなる。

見渡すところに人工物が全くないのである。いや、あるにはある、先ほど降りたバス停には今にも潰れそうな人が3人入れば満員の待合古屋や至る所に立っているし、枯れ草などで作ったカカシなどはある。しかし、昼間から電気のついたコンビニエンスストアだったり、アスファルトで舗装された道路だったり、見慣れた人工物が全くないのだ。そう、あたり一面が田園風景なのである。

季節はすでに初夏。

燦々と照る日差しの中、ヨウはチエに「卒業論文の息抜きに」と誘われてやってきた。都心から新幹線と鈍行を乗り継いで3時間、そこからさらにバスで50分。

ついたところがここだ。

「卒論どころか何もないとこだな。」

チエとは祭りの夜に知り合った。

その祭りは、鈴を大量に飾り祝う独特の祭りだったが、チエと出会えた経緯もかなり独特なものだったと思う。なぜなら、自分の初恋の人の面影を持った人物を夢見心地で追いかけていたら、その人物こそがチエだったのだから。

もちろん、そんなこと口が裂けても言えないが、これもある種の運命だとヨウは最近思うようにしている。

チエは初恋のひととは似ても似つかな買った。

一度だけしか話すことができなかったミチが瞳が大きく童顔なのに対して、チエは切れ長な瞳で大人な印象の強い女性だった。瞳は少しブラウンかかった色彩でハーフかと思えたが、全くそうではないらしい。

しかしミチのそれは中学生の頃の話だ。もし今生きていたとしたら、化粧やコンタクトなどで変わったりするのだろうか?

(イヤ、ミチはもういないんだ。)

ヨウは最近、自分の中でミチを求めているのか?チエを求めているのか?わからなくなることがあった。ただし、一つだけ注意しておきたいことがある。それは「二人は付き合っているわけではない」ということだ。

だからこそ、今回のチエからの発案であるこの旅行に、ヨウは即座にOKしたのだった。たとえ卒論がこれから辛いスケジュールになろうとも、この旅行で二人の距離が縮まるのなら、と。ヨウもやはり男である。

(しかし、イメージしてたのとなんか違う。。。)

チエと一緒に登っている坂とは逆に、ヨウのテンションはだだ下がりであった。

と、そこでチエが急に立ち止まり、あっと言うと、引いていた自分の荷物をヨウに渡した。

そして意味ありげにこちらの顔を一瞬覗き、小走りに坂の頂上に走って行く。そして一言。

「着いたー!」

少し遅れてヨウが向かうと、そこから目の前にある町を一望できた。

山と山のくぼみのような場所だった、そのくぼみの中に町があった。

町といったが、思っていたよりも大きな街だった。

「結構、大きな町でしょ。」

「そうだな、こんな大きな町があるなんて思わなかったよ。なんでこんな大きな町なのに。。。」

決して大きいというわけではない。しかし、バス停からここまでの距離を考えると正直納得できない大きさである。町の一角には小学校らしき建物もある。また、対岸の山の中腹に荘厳な建物がある。神社のようだ。

「交通手段がないのか?でしょ。色々と要因はあるんだけど、一番は温泉が影響しているかな。ここの温泉は隠れ名湯でね、その名湯を守るために町はひっそりと静かに存在しているんだって。バスくらい通っててもいいよねぇ。本当に外に出る交通手段がなくてさ。おかげで私みたいに都会に憧れちゃうひとがあとを立たないんだけどさ。」

チエが滔々と町の愚痴をこぼし始めていたが、ヨウの頭には途中から話が入って来なかった。なぜなら。。。

「温泉があるの?」

チエがこちらに体を向けてニッコリと笑っていった。

「いってなかったっけ?この町は温泉があるんだ。で、うちは温泉旅館なの」

そしていたずらっ子が、いたずらの準備を終えた時に見せるような笑顔でヨウに言った。

「鈴黄泉町(りおせんちょう)へようこそ!」

コメント